Por Valdeci Oliveira –

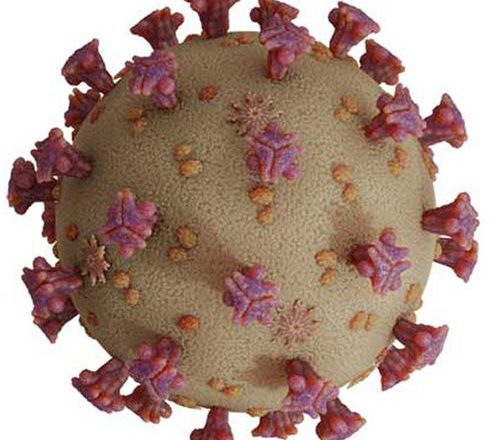

Um vírus que sequer é um organismo vivo (uma proteína envolta com uma capa de gordura) colocou o mundo de joelhos. Além da tragédia humana em si, também botou no chão um modelo econômico que, não necessariamente novo, voltou à cena da política internacional nos últimos anos com a implementação do chamado estado mínimo. Apesar das exceções, para a maioria dos países o fim era mesmo: um estado enxuto, cujos investimentos em bem-estar social foram pejorativamente nomeados como gastos a serem evitados em nome de uma economia mais saudável.

No Brasil, o modelo, implementado em larga escala na década de 1980, voltou mais radical e faminto. De 2016 para cá, a política federal, que em última análise dita os rumos do país com reflexos diretos sobre os estados, passou de neoliberal com Temer para ultraliberal com Bolsonaro. No período de quatro anos, a lista dessa amarga redução do estado é longa, incluindo a privatização de importantes empresas públicas estratégicas e a mudança na lei permitindo a entrega da exploração do pré-sal às corporações estrangeiras. Isso para ficarmos nos maiores exemplos.

O campo social, que ainda seria fortemente atingido pela reforma trabalhista, que arrebentou com a classe trabalhadora fazendo com que a sua força de trabalho ficasse desvalorizada, ainda assistiria o estado mínimo sucatear o SUS e a diminuta rede de proteção social existente. E veio através da Emenda Constitucional 95, tecnicamente intitulada PEC do Teto de Gastos, mas popularmente chamada de PEC da Morte. A medida engessou o estado brasileiro ao congelar por 20 anos os investimentos públicos, incluindo os destinados à saúde, educação e segurança.

Como segundo ato de uma tragédia anunciada, a reforma da previdência, e sua cantilena de um sistema falido, fez com que o estado lavasse as mãos frente às necessidades da maioria do povo brasileiro, desfigurando por completo todo um conjunto de conquistas e garantias sociais aprovadas na ainda jovem Constituição de 1988.

Mas por ironia da vida é o estado – e não só o brasileiro – que está sendo chamado a fazer frente ao mais grave momento, pelo menos até aqui, da história recente da humanidade. No nosso caso, suas instituições de pesquisa, como a Fiocruz, que amargavam restrições financeiras e estavam ameaçadas de perder sua relevância, o que as levaria à extinção, é que estão dando suporte científico e de recursos humanos na pesquisa pela busca de uma vacina, tratamento, fabricação e realização de testagens.

Serão os bancos públicos brasileiros que irão financiar o reerguimento da economia. Serão os recursos do estado que irão garantir uma renda básica emergencial a milhões de famílias. Será o seu sistema de saúde gratuito e universal que irá acolher os enfermos vitimados pela pandemia. Como também serão públicos todos os recursos empregados na compra de insumos médicos voltados ao combate dessa terrível doença.

Talvez por isso tenha me chamado a atenção uma declaração feita pelo empresário brasileiro Abílio Diniz, atual dirigente no Brasil do mega conglomerado francês Carrefour, que vaticinou algo como “em tempos de crise somos todos keynesianos”. Fazia ele uma referência a teoria do inglês John Maynard Keynes, que defende a intervenção do Estado na economia em oposição ao que pregam os liberais, de que o mercado, sozinho, é capaz de se autorregulamentar.

Vale lembrar que em 2008, diante da pior crise econômica mundial desde 1929 foram os governos nacionais que, diante da quebradeira em série, socorreram os seus respectivos sistemas financeiros, principalmente nos EUA. O mesmo aconteceu na década de 1930, quando o crash da bolsa de valores de Nova Iorque pulverizou mercados e empresas. Também não foram as políticas do estado mínimo que reconstruíram a Europa após a segunda guerra mundial.

Novamente, agora, serão os governos (estados) q deverão investir pesado para evitar o caos social e buscar a retomada econômica de seus países. Quem acompanha a opinião dos analistas de fundos de investimentos ou dos principais comentaristas econômicos brasileiros – sempre muito à vontade na defesa do estado mínimo e do mercado – está vendo que, de uma hora para outra, esse mesmo estado se tornou, quase que por milagre, importante. Afirmam que o momento é de investimento público pesado, nem que para isso se recorra à impressão de moeda, emissão de títulos públicos e criação de linhas de crédito com bilhões de reais para fazer frente à recessão que se avizinha.

Está posto que a manutenção da redução da mobilidade social e da atividade econômica, indicação técnica e científica apontada pelas autoridades sanitárias do mundo inteiro para um possível controle sobre a Covid-19, está sendo, como em outras nações, bancado pelo estado brasileiro. A vida e a proteção à saúde das pessoas sempre têm que vir em primeiro lugar. O problema é que essa determinante não dialoga com o lucro fácil e garantido, não encontra respaldo nas teorias econômicas neo e ultraliberais, não encontra sustento num estado alijado de suas funções.

O tamanho do estado não tem de ser mínimo ou máximo. Assim como em períodos anteriores da nossa História, este momento, tão temeroso, está provando que temos de defender o estado necessário. Parece simples. E o é. Mas como em tudo na vida, é uma escolha que precisa ser feita.